En abril de 1961, la carrera espacial alcanzaba un nuevo hito con la primera

misión tripulada de la U.R.S.S., que logró poner en órbita al cosmonauta Yuri

Gagarin. Los sueños que antes se habían plasmado en ingentes cantidades de

tinta en las páginas de los pulps de los

años cuarenta comenzaban a volverse realidad, posicionando el viaje al espacio

como tema central en la cultura popular. Motivados por este entusiasmo, el

escritor Martin Leeber y el dibujante Jack Kirby decidieron apostar por dar

vida a un singular cuarteto de superhéroes que se convertiría en la piedra

angular de “la Casa de las Ideas”: Los Cuatro

Fantásticos.

Combinando los tropos convencionales de la space opera —grandes aventuras espaciales,

viajes interestelares, conflictos a gran escala, imperios galácticos, razas

alienígenas, tecnologías futuristas y elementos melodramáticos— con una fe

absoluta en la ciencia como herramienta para enfrentar cualquier amenaza

cósmica, Kirby y Lee construyen una atmósfera en la que sus cuatro

protagonistas se convierten en protectores de la humanidad (una humanidad que,

en su imaginario, se limita a los Estados Unidos), mientras intentan también

funcionar como una familia.

Todo comienza con una misión de exploración

espacial: el Dr. Reed Richards, su esposa Sue Storm, el hermano menor Johnny

Storm y el estoico amigo Ben Grimm se embarcan en un vuelo experimental, sin

saber que atravesarán una tormenta de rayos cósmicos que alterará su biología

molecular. El accidente les otorga poderes acordes a sus temperamentos y

funciones narrativas: elasticidad, invisibilidad, combustión ígnea y fuerza

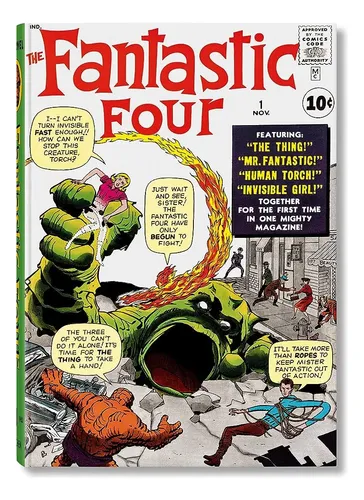

sobrehumana. Así, en noviembre de 1961 se publica la primera entrega de Los Cuatro Fantásticos, cuya portada muestra

al cuarteto enfrentando a un elemental de las profundidades que amenaza con

alterar la tranquilidad de la ciudad de Nueva York.

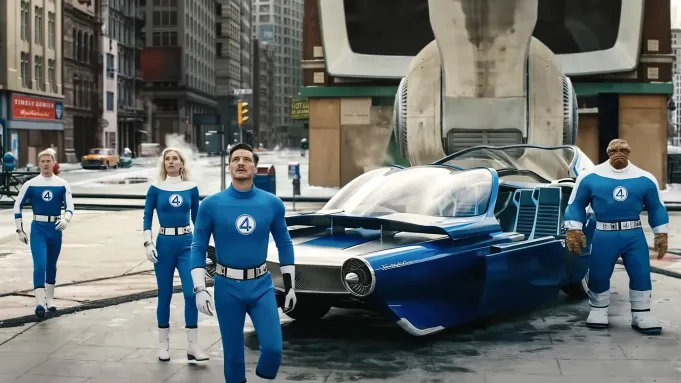

Tras una secuencia de acciones preventivas, el

equipo enfrenta diversas amenazas, entre ellas al Hombre Topo —un claro guiño

tanto al primer número del cómic como a Los

Increíbles, de Brad Bird—, quien interrumpe la inauguración de una torre

de Panam. El primer acto ofrece una exposición dinámica con sabor clásico a space opera, pero el segundo acto introduce

una desaceleración narrativa y un dilema moral: la llegada del heraldo de

Galactus, una figura femenina recubierta en metal y transportada en una tabla

de surf, anuncia la inminente llegada del devorador de mundos.

Sin embargo, a partir del segundo acto la

película comienza a perder el impulso narrativo con el que arrancó. El ritmo se

torna errático y, pese a las amenazas cósmicas que se insinúan, no se logra un

desarrollo consistente de los personajes. Las relaciones entre los miembros del

equipo —uno de los pilares fundamentales del cómic original— quedan apenas

esbozadas, sacrificadas en favor de escenas espectaculares que no alcanzan a

sostener emocionalmente el relato. El drama interior de Reed, la ambivalencia maternal

de Sue, la impulsividad de Johnny o el peso existencial de Ben Grimm son

dejados de lado en favor de un conflicto cada vez más abstracto.

A pesar de sus tropiezos narrativos, Los Cuatro Fantásticos: Los Primeros Pasos

cumple una función clave: recordar por qué este cuarteto fue, desde su

creación, algo más que un grupo de superhéroes. En ellos convivían el asombro

científico, la disfunción familiar, la aventura y el melodrama. Esta versión

cinematográfica, aunque irregular, recupera parte de ese espíritu fundacional y

se atreve a jugar con el imaginario retrofuturista que tanto le debe a Jack

Kirby. Sin embargo, también evidencia lo difícil que resulta hoy actualizar

ciertos mitos sin caer en la nostalgia o en la dependencia de soluciones

simplistas. En un panorama saturado de narrativas superheroicas, los Cuatro

Fantásticos siguen representando una idea de futuro donde el conocimiento, la

cooperación y los lazos afectivos eran la base para enfrentar lo desconocido.

Tal vez esa idea esté en crisis, pero sigue siendo necesaria.

No hay comentarios:

Publicar un comentario