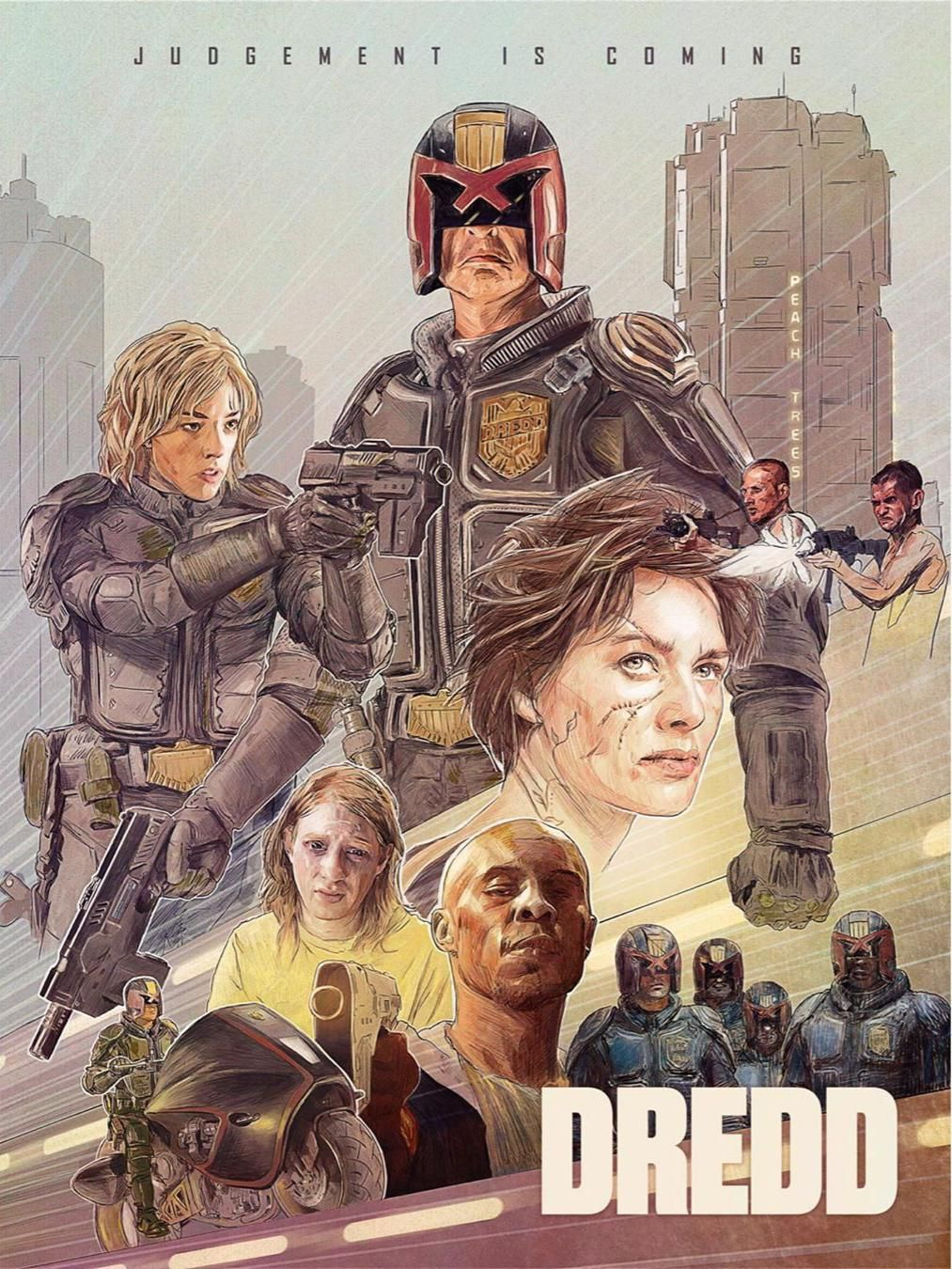

Megacity Uno. Hogar de más de ochocientos millones de personas, resguardadas tras muros que las separan del gigantesco yermo radioactivo en que se convirtió Estados Unidos tras los ataques nucleares. Para mantener a raya a delincuentes, proxenetas, expendedores y demás calaña que amenaza la convivencia, se creó un nuevo sistema de control y vigilancia: los Jueces. Funcionarios que encarnan, al mismo tiempo, a la policía, el tribunal y el verdugo. Entre ellos destaca el más temido de todos: el juez Dredd, un agente incorruptible dispuesto a hacer lo que sea necesario para limpiar las calles.

En un panorama

cinematográfico saturado de superhéroes, precuelas y universos expandibles, Dredd

(2012) llegó como una anomalía. Escrita por Alex Garland, antes de convertirse

en uno de los cineastas más intrigantes del sci-fi contemporáneo (Ex Machina,

Annihilation, Men), esta adaptación del mítico personaje de 2000

AD prescinde de la grandilocuencia habitual del género para ofrecernos una

experiencia brutalista, compacta y radicalmente contenida.

Un día cualquiera en el infierno

La historia

transcurre en tiempo casi real, durante un solo día, dentro del colosal bloque

de viviendas conocido como Peach Trees. Allí, el juez Dredd (Karl Urban,

impenetrable y fiel al cómic al jamás quitarse el casco) y la novata Anderson

(Olivia Thirlby), una juez telépata en fase de evaluación, son atrapados por

una banda criminal que controla el edificio. Al mando está Ma-Ma (Lena Headey,

deliciosamente sádica), una exprostituta convertida en jefa narcotraficante,

distribuidora de una droga que ralentiza la percepción del tiempo: el Slo-Mo.

El guion evita la

épica para enfocarse en una narrativa de supervivencia. Más cerca de The

Raid (2011) que de cualquier superproducción Marvel, Dredd apuesta

por el encierro como recurso narrativo y simbólico. El edificio funciona como

una cápsula social, una maqueta de Mega-City Uno: superpoblación, desigualdad,

violencia sistemática y control autoritario.

Visualmente, Dredd

es cruda y eficiente. No hay glamour ni CGI desbordado. El diseño de producción

apuesta por un brutalismo funcional que remite a las distopías de los años

ochenta, mientras que la fotografía de Anthony Dod Mantle equilibra frialdad

urbana y destellos psicodélicos.

La droga Slo-Mo

introduce los únicos momentos de lirismo visual, con cámaras ultra lentas que

capturan la percepción alterada de los usuarios. A diferencia del uso gratuito

del ralentí en otras franquicias (sí, te estamos mirando, Rebel Moon),

aquí el efecto tiene sentido dramático y estético: se convierte en un respiro

ilusorio en medio de la carnicería.

Un antihéroe sin redención

Karl Urban encarna

a Dredd con estoicismo absoluto. No hay historia de origen, ni trauma que

humanice al personaje. Dredd es la ley. Alex Garland entendió que el verdadero

poder del personaje está en su falta de ambigüedad: es una figura temible

porque no cambia, porque representa la imposibilidad de negociar con el

sistema.

La película no se

esfuerza en justificar su mundo. Solo lo muestra. No hay esperanza, no hay

mensaje inspirador. Y, sin embargo, esa honestidad brutal es lo que la hace tan

inquietante. En tiempos donde la policía es cada vez más militarizada, donde la

vigilancia digital y el castigo inmediato ganan terreno, Dredd se vuelve

más profética que futurista.

El castigo de ser

subestimada

Estrenada en 2012

con escaso respaldo promocional, Dredd fue un fracaso comercial. La

competencia con películas más rimbombantes (y el mal sabor que había dejado la

versión de 1995 con Sylvester Stallone) contribuyeron a su olvido. Pero con el

tiempo, se ha convertido en una obra de culto: reivindicada por críticos,

abrazada por fans del cómic y defendida como una de las mejores adaptaciones

del personaje.

Es también un

ejemplo perfecto de cómo Alex Garland construye mundos éticos a través del cine

de género: universos cerrados donde la violencia, la inteligencia artificial o

la percepción alterada nos revelan que lo monstruoso, casi siempre, está del

lado del orden establecido.

Veredicto

Dredd no es una película que busque agradar. Es

dura, implacable y maravillosamente enfocada. En su negación del

sentimentalismo, en su arquitectura del encierro y su violencia estilizada,

ofrece una distopía sin adornos que parece hablarle, más que al futuro, al

presente inmediato.

Y es que quizá no

haya nada más aterrador que una sociedad donde la justicia ya no es un proceso,

sino un hombre armado con un veredicto.

No hay comentarios:

Publicar un comentario