El planeta rojo ha sido, desde hace siglos, una fuente inagotable de inspiración para escritores que ven en sus arenas carmesí un espejo de sus memorias y un vehículo para destilar ficciones capaces de transportar a millones de lectores a paisajes agrestes y melancólicos. Desde La guerra de los mundos de H.G. Wells hasta la trilogía marciana de Kim Stanley Robinson, Marte —el cuarto planeta, bautizado en honor al dios de la guerra— ha evolucionado de un mundo alienígena a una colonia terraformada poblada por exiliados de la Tierra. Es en ese umbral donde irrumpe la insólita travesía del doctor Alimantando, un científico errante que, guiado por un hombre verde de setecientos años en estado agónico, emprende un viaje temporal que lo coloca en el sitio y momento exactos para cumplir su destino: fundar Camino Desolación, un pueblo que nunca debió existir, pero que terminó acogiendo a la más insólita variedad de habitantes provenientes de otras colonias marcianas.

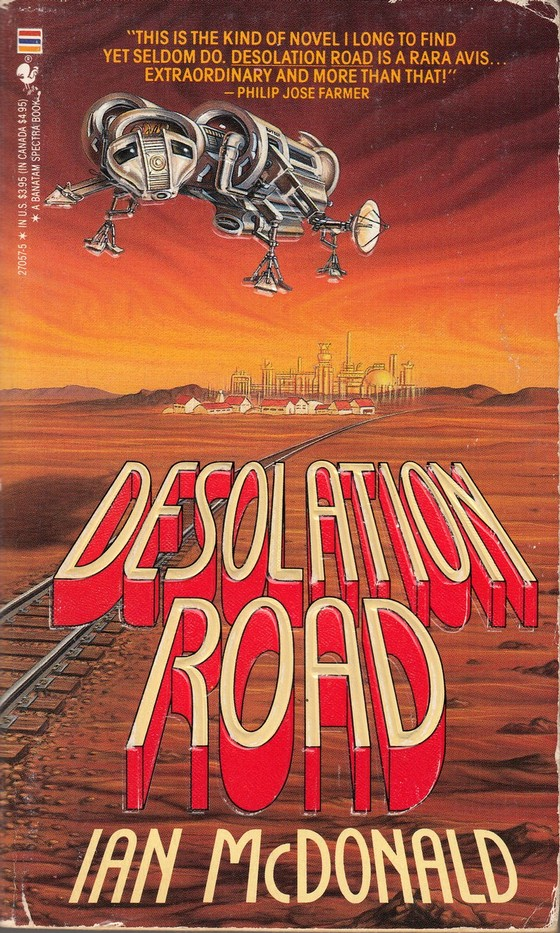

Con Camino Desolación (Desolation

Road, 1988), el escritor británico Ian McDonald consolida una visión

propia y profundamente original dentro del universo marciano. Lejos de los

futuros limpios y homogéneos de la ciencia ficción clásica, McDonald construye

un Marte barroco, mutante y profundamente humano, en la línea de su posterior trabajo

en River of Gods o la trilogía Luna. Aquí, el planeta rojo no es

un simple escenario interestelar, sino un territorio mitológico, atravesado por

ciclos de tiempo, residuos tecnológicos y pulsos espirituales.

La narración se despliega en una Marte alterna, reconfigurada tras siglos de colonización, donde los asentamientos humanos son fragmentos de naciones perdidas, ideologías extintas y culturas híbridas. Camino Desolación no es solo una anomalía geográfica, sino también histórica: un pueblo imposible que emerge en una grieta temporal, donde convergen viajeros del pasado, experimentos fallidos del futuro y fugitivos de realidades paralelas. El relato sigue los pasos del doctor Alimantando, pero también se ramifica hacia las vidas errantes de sus habitantes: un botánico que cultiva recuerdos en forma de líquenes, una bibliotecaria ciega que memoriza libros prohibidos y un niño que parece hablar con la atmósfera. El pueblo no es un escenario, sino un organismo latente, lleno de susurros, de brechas en la lógica, de rituales que desafían la física y la historia.

La prosa de McDonald oscila entre lo

contemplativo y lo visionario. Su estilo —rico en digresiones, detalles

sensoriales y personajes excéntricos— recuerda a los mejores momentos de Le

Guin, Delany o incluso Italo Calvino. Es una ciencia ficción que se rehúsa a

ser solo técnica: aquí, la geografía emocional de los personajes pesa tanto

como las coordenadas planetarias. No hay batallas espaciales ni clímax

catárticos, pero sí una tensión sutil y constante, como una niebla densa que lo

cubre todo. Es también una novela sobre la espera, sobre la posibilidad de que

lo extraordinario ocurra no en el campo de batalla, sino en el silencio

compartido de una comunidad que no encaja en ningún futuro conocido.

En el corazón de la novela late una pregunta que es tanto científica como espiritual: ¿puede fundarse una comunidad fuera del tiempo? Camino Desolación plantea la terraformación no solo como empresa tecnológica, sino como acto simbólico: un intento por reescribir la historia desde los márgenes. El tiempo, la identidad, la memoria genética y el duelo por la Tierra perdida son ejes recurrentes, abordados desde una estética que mezcla lo retrofuturista con lo onírico. En sus páginas hay ecos de teología apócrifa, ciencia de frontera y melancolía espacial.

No hay comentarios:

Publicar un comentario