Mi primer contacto con La vorágine fue

en la clase de Español en secundaria. El plan lector, acompasado por la

revisión de la historia de la literatura, hacía obligatorio el paso por la

novela de Rivera que, dicho sea de paso, no tenía el mayor atractivo para un

adolescente contaminado por la televisión y el heavy metal. A pesar de la

entusiasta motivación de la profesora, solo hice un desplazamiento ocular de

izquierda a derecha buscando las palabras clave para poder entregar el reporte

de lectura. Hace unos meses adquirí la edición cosmográfica publicada por la

Universidad de los Andes y decidí leer, ahora con otros ojos, esta influyente

obra de la literatura colombiana que explora el conflicto clásico entre el

hombre y la naturaleza y que, al mejor estilo de Conrad o Salgari, utiliza este

marco para denunciar las atrocidades de la industria del caucho.

Seguir los pasos de Arturo Cova es descender a

un inframundo vegetal, donde los árboles frondosos y las enredaderas sofocantes

no solo enmarcan la geografía, sino que envuelven al lector en las visiones más

crudas de la industria del caucho: las plantaciones, la esclavitud, el delirio.

La novela traza una espiral descendente en la que un abogado lujurioso y poeta

idealista se va convirtiendo, poco a poco, en un ser dominado por los instintos

más primarios, avivados por el contacto directo con la selva.

Lo que inicia como un idílico y romántico

escape —el de Cova con Alicia, su amante, una mujer de refinadas costumbres que

está por ser comprometida con un acaudalado empresario— hacia los llanos del

Casanare, se transforma en una búsqueda desesperada cuando Alicia es

secuestrada por un empresario del caucho y llevada a lo profundo de la

Amazonía. Cova, impulsado por el deseo y la culpa, se lanza a una travesía que

lo enfrenta con la naturaleza indómita del llano y la selva, adentrándose en el

corazón oscuro de una tierra donde la savia blanca de los árboles se ha vuelto

la nueva fiebre del oro.

En ese trayecto, el protagonista se sumerge en el brutal sistema de extracción del caucho y es testigo —y víctima indirecta— de sus horrores: esclavización, tortura, genocidio de pueblos enteros, saqueo sistemático de los recursos naturales. Rivera intercala en la narración diversos testimonios que documentan esta barbarie con crudeza y precisión.

La vorágine es mucho

más que una novela de aventuras o una historia de amor trágico: es una denuncia

feroz contra la explotación del ser humano y de la naturaleza. Su vigencia es

innegable, pues los conflictos sociales, económicos y ambientales que retrata

siguen presentes en muchos rincones de América Latina. En su lenguaje vibrante

y en su visión crítica, la novela se consolida como una obra esencial de

nuestra literatura, capaz de mostrarnos tanto la belleza como el espanto de una

selva que devora.

Lo que hace de La vorágine una obra tan

potente no es solo su contenido de denuncia, sino el estilo narrativo con el

que José Eustasio Rivera lo articula. Su prosa es exuberante, casi alucinada,

cargada de imágenes poéticas y descripciones febriles que reflejan tanto la

inmensidad salvaje de la selva como el caos emocional del protagonista. Hay

momentos en que el lenguaje se desborda, se enreda, como si imitara el ritmo

espeso y laberíntico de la naturaleza misma. Rivera fusiona lo lírico con lo

testimonial: cada escena parece escrita desde el vértigo de quien presencia lo

inenarrable y, sin embargo, intenta dejar constancia de ello.

Este estilo intensifica la experiencia del

lector, no solo como espectador sino como partícipe de un descenso físico y

espiritual. La selva no es solo paisaje; es una fuerza viva que transforma a

quien la atraviesa, una entidad que resiste ser domesticada por el lenguaje o

por el progreso.

A más de un siglo de su publicación, La

vorágine sigue dialogando con las problemáticas contemporáneas: el

extractivismo desmedido, la violencia contra comunidades indígenas, la

devastación ecológica, el abandono estatal de las regiones periféricas. En una

era en que la Amazonía continúa siendo saqueada en nombre del desarrollo, y

donde los discursos oficiales aún minimizan o encubren el impacto de la

destrucción ambiental, la novela de Rivera resuena como un eco incómodo, una

advertencia que no ha perdido su vigencia. Leerla hoy no es un acto nostálgico,

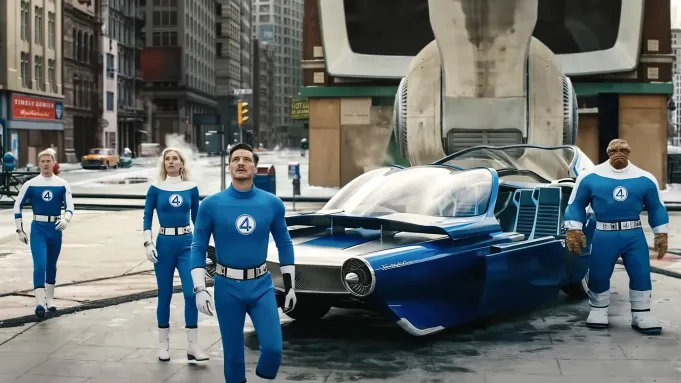

sino un ejercicio urgente de memoria crítica.El elenco de la puesta en escena televisiva

En definitiva, La vorágine no solo es

una obra maestra del regionalismo latinoamericano, sino un grito persistente

contra la barbarie disfrazada de civilización. Rivera nos obliga a mirar de

frente las heridas abiertas por el progreso a sangre y caucho, y lo hace con

una intensidad poética que no suaviza, sino que amplifica el horror. Leer esta

novela hoy es reconocer que la selva sigue ardiendo, que sus ecos aún nos

interpelan, y que la literatura, cuando se compromete con la verdad, puede

convertirse en una forma de resistencia.